機能紹介7:吹付コンクリート・周辺地盤のメッシュ作成事例

GTS Tips 2012.04.09GTSでは1つの要素(4面体で節点情報も含む)で0.2kbyte程度のメモリを消費します。GTSでは理論上1800Mbyteまでメモリを使えますが実際は1400Mbyte程度かと思われます。すべてを要素情報で消費するわけにはいきませんので1000Mbyteと考えると約500万要素が上限ということになります。ただし、GTSではソルバーに解析情報を渡す際にすべてのステップを同時に行います。従って、例えば10ステップの解析ですと50万要素が理論的な上限になります。但し、これはあくまで理論値なので実際にはパソコンの環境等で異なります。

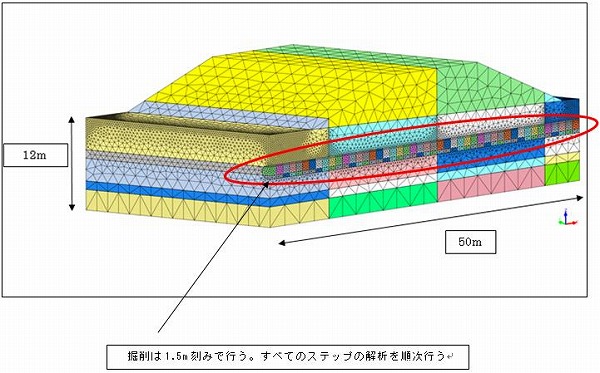

最近実施した「大規模解析」の事例をご紹介します。これは、27,178節点、145,390要素、47ステップのものです。3Dによるトンネルの解析で、地盤は立体要素、吹付コンクリート部はシェル要素を使用しています。解析時間は弾性解析であったため30分程度でした。

メッシュを下記に示します。データ作成方法については大規模であるための留意点は特にありません。要素、節点があまり多くならないようにする以外は、形状作成やメッシュ分割方法は小規模と同じです。ここでは、シェル要素の作成方法について示すことにします。

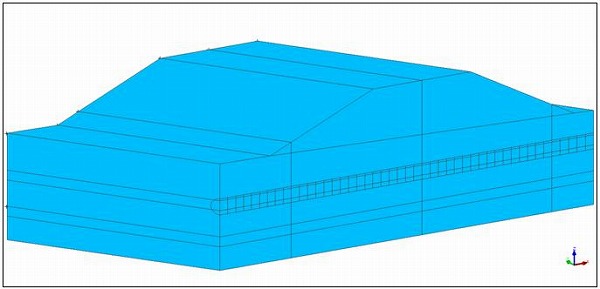

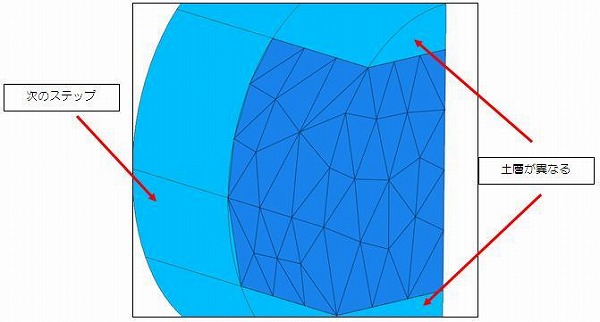

① メッシュ分割前のジオメトリ(形状)を下記に示します。土層や解析ステップを考慮して分割してあります。作成は、シェープの押し出しやソリッドの分割等の機能を使用して行います。方法の詳細については「FEM解析無料実践セミナー」でご紹介しております(テキストのみの配布も行っています)。

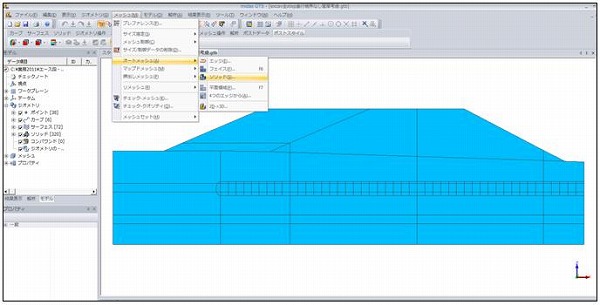

② メッシュ→オートメッシュ→ソリッドを選択し、4面体要素に分割していきます。方法は弊社HP「Vol.5 らせんモデル」等を参照ください。

② メッシュ→オートメッシュ→ソリッドを選択し、4面体要素に分割していきます。方法は弊社HP「Vol.5 らせんモデル」等を参照ください。

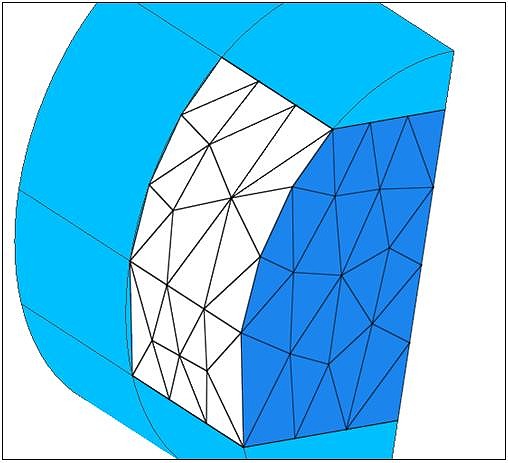

③ トンネル部のメッシュを示します。地盤だけでなく、吹付コンクリートの分割も行います。最初にオートメッシュにより地盤のメッシュを作成します。

③ トンネル部のメッシュを示します。地盤だけでなく、吹付コンクリートの分割も行います。最初にオートメッシュにより地盤のメッシュを作成します。

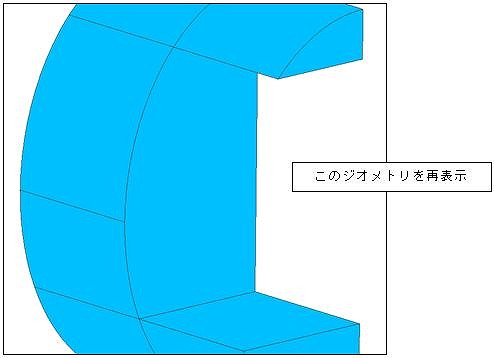

④ 次に吹付コンクリートのメッシュ作成を行いますが、作成した地盤のメッシュを非表示にします。メッシュを作成するとジオメトリも非表示になりますので、再表示します。

④ 次に吹付コンクリートのメッシュ作成を行いますが、作成した地盤のメッシュを非表示にします。メッシュを作成するとジオメトリも非表示になりますので、再表示します。

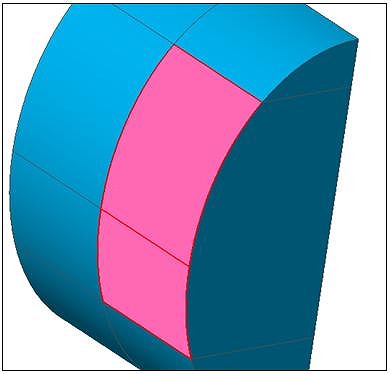

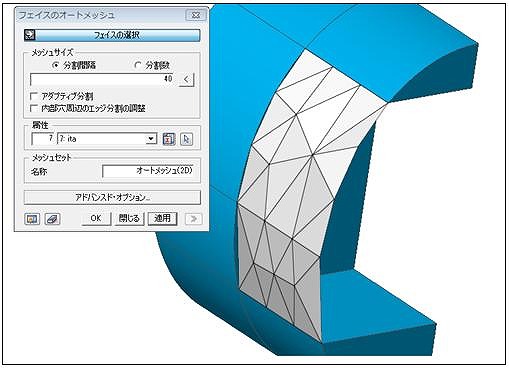

⑤ メッシュ→オートメッシュ→フェイスにより、先ほど分割した地盤に相当する部分のジオメトリの表面を選択します。

⑤ メッシュ→オートメッシュ→フェイスにより、先ほど分割した地盤に相当する部分のジオメトリの表面を選択します。

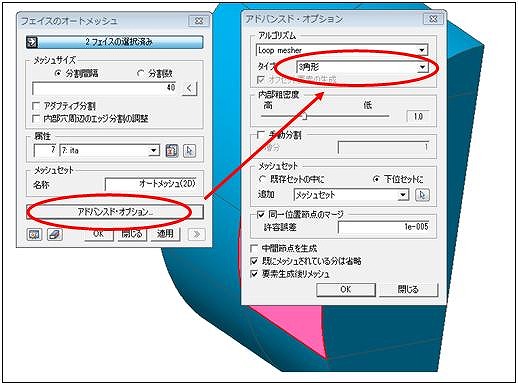

アドバンスト・オプションを選択し、タイプを3角形にします。分割間隔あるいは分割数は先に分割した地盤のものが優先されます。

アドバンスト・オプションを選択し、タイプを3角形にします。分割間隔あるいは分割数は先に分割した地盤のものが優先されます。

⑥ 吹付コンクリートのメッシュ分割が完了しました。

⑥ 吹付コンクリートのメッシュ分割が完了しました。

⑦ 地盤部と吹付コンクリートの両方を表示します(しなくても計算は可能ですが、節点および要素は重なっていることを確認します)。これをステップ数だけ繰り返し行っていきます。

⑦ 地盤部と吹付コンクリートの両方を表示します(しなくても計算は可能ですが、節点および要素は重なっていることを確認します)。これをステップ数だけ繰り返し行っていきます。