Vol.11 ソリッド要素から断面力

Civil Tips 2011.08.09

梁要素の断面力は簡単に求められますが、ソリッド要素や板要素で複雑な断面を構成すると、断面力をもとめるのは結構大変です。midasCivilでは板要素やソリッド要素で構成される任意の平面の図心に作用する断面力を、その平面を構成する節点力から算出してくれます。ここでは簡単な片持ち梁を梁要素、板要素、ソリッド要素で作成し、各要素で出力した断面力を比較してみました。

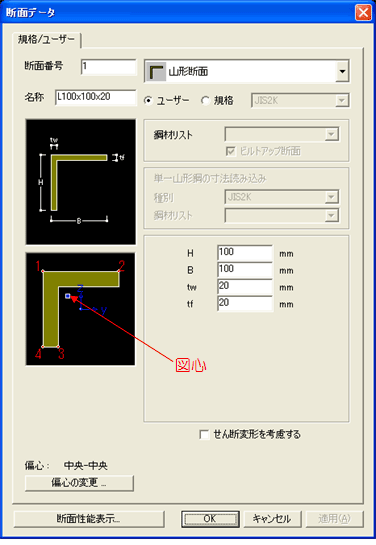

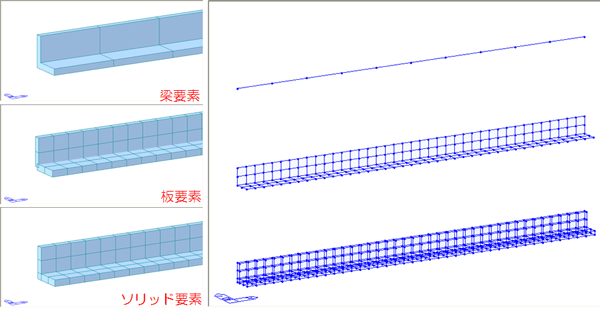

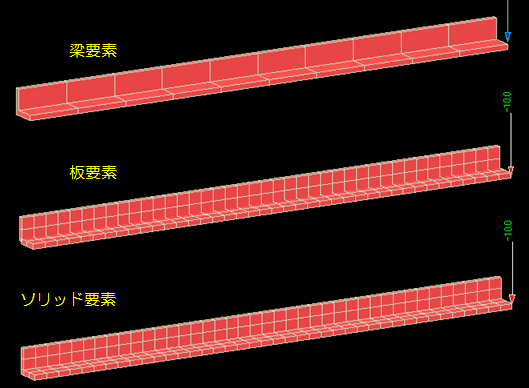

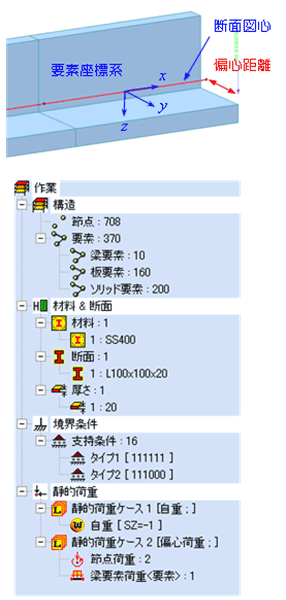

対象とした梁の断面は、図1に示すような、図心が断面上にないL型鋼(100x100x20)としました。図1は梁要素で指定した断面データですが、これと同じ断面を有する梁を板要素とソリッド要素で作成します。(図2)

図1 L型鋼梁断面データ

梁の長さは2mとし、片持ち梁ですので、左端は完全固定支持、(ソリッド要素の節点は回転自由度を持たないので変位のみ拘束)右端は自由端としています。また、材料データは鋼材(SS400)を指定しています。

図2 各要素で構成した片持ち梁モデル

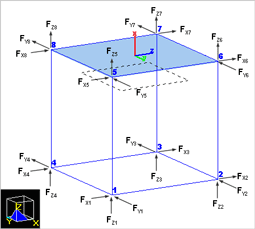

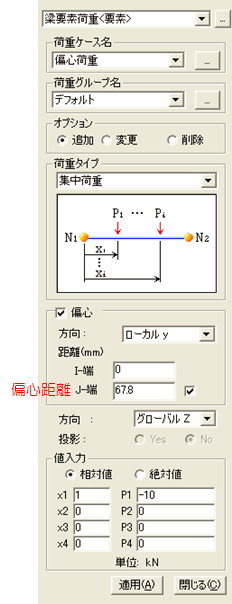

図3 自由端に作用させた集中荷重

図4 梁要素荷重の設定 |

図5 モデルの構成 |

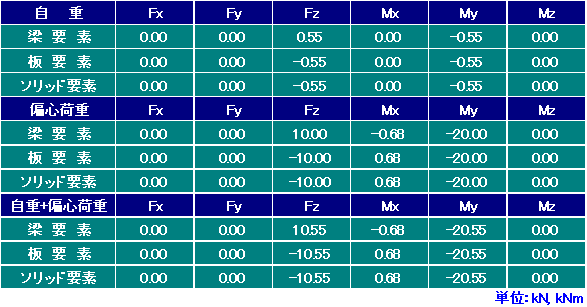

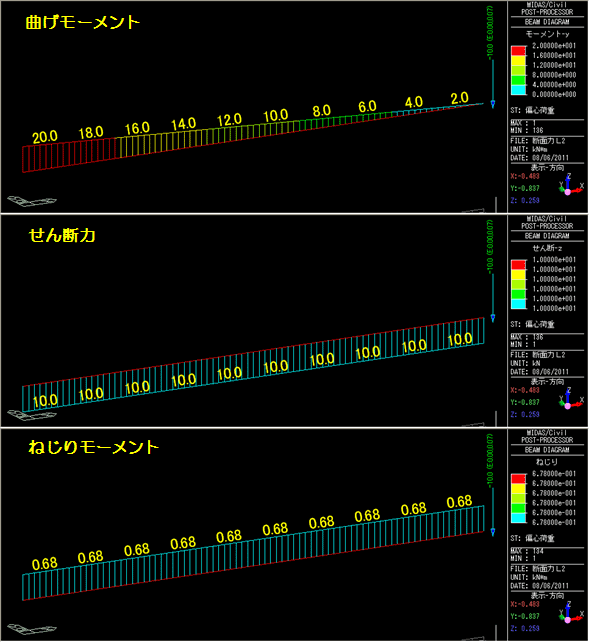

図6 計算結果

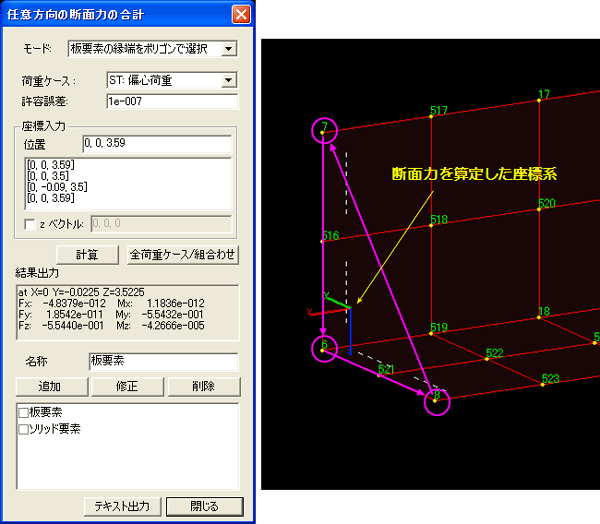

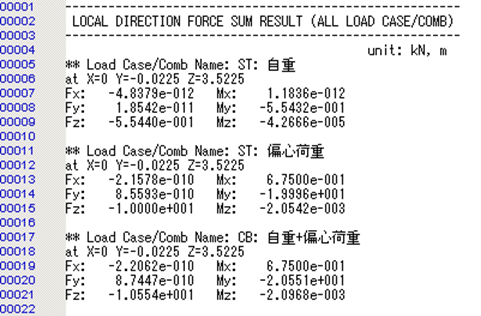

さて、本題の板要素、ソリッド要素からの断面力ですが、それには「メニュー>結果>任意方向の断面力の合計」を使います。ここでは固定端の断面力を計算させてみましょう。まず、板要素ですが、図7の左側のダイアログボックスでモード:「板要素の円端をポリゴンで選択」を選びます。これを指定すると、板要素の節点で構成される多角形の断面(この場合はL型の三角形)について、その図心での断面力を計算してくれます。次に「荷重ケース」を指定し、「座標入力」で「位置」の欄をアクティブにし、梁固定端の端部節点をぐるりと選択していきます。選択する方向によって、出力される座標系が変わります。図7の例では節点7→6→8→7の順に選択しています。そして「計算」をクリックすると、モデル図上に「断面力を算定した座標系」が図心位置に表示されるとともに、計算結果が「結果出力」の欄に表示されます。また、「全荷重ケース/組合せ」をクリックすると全ての荷重ケースの結果がテキスト出力されます。(図8)これらの断面設定データは、「名称」をつけて「追加」しておけば保存しておくことができます。

図7 任意方向の断面力の合計(板要素)

図8 全ての荷重ケースの出力例

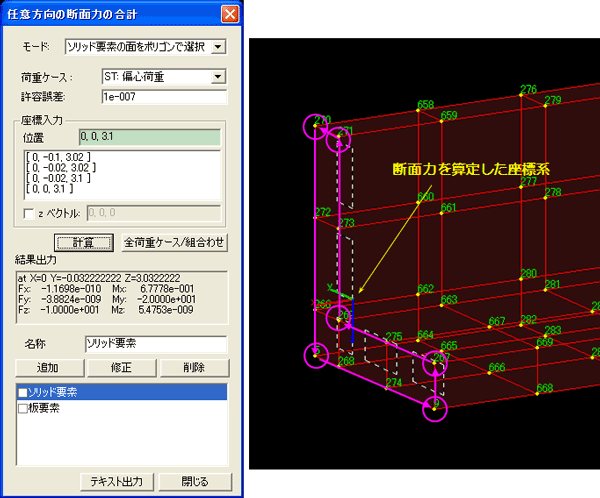

図9 任意方向の断面力の合計(ソリッド要素)

表1 計算結果の比較